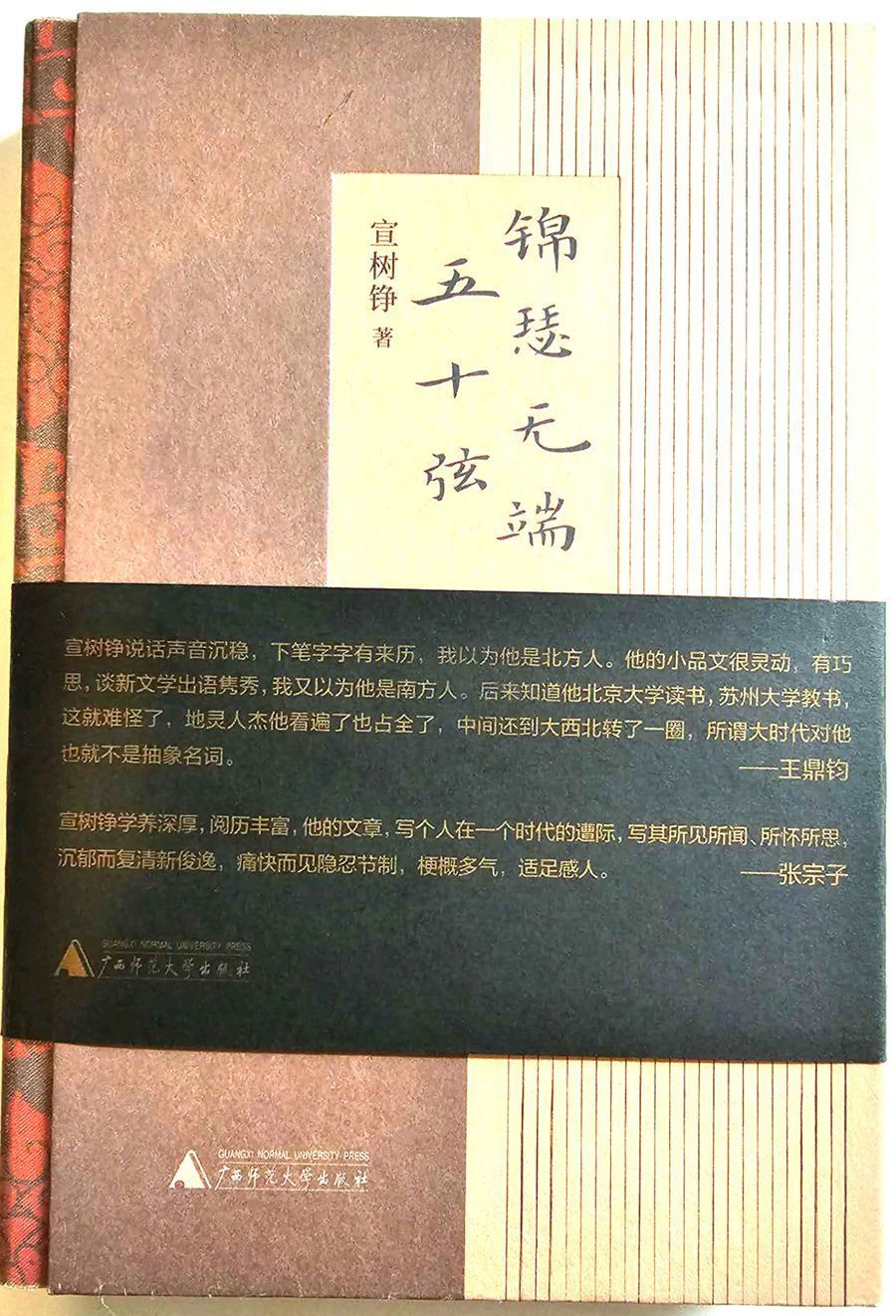

【本报记者慕石编辑、报道】由北美中文作家协会和纽约法拉盛图书馆共同主办的《锦瑟无端五十弦》新书发布会5月4日在法拉盛图书馆举行。

《锦瑟无端五十弦》收录宣树铮的忆旧散文70余篇,文字中深深融入了时代烙印,空间跨度从江南到新疆,以个人经历为线索,串起家人、亲属、同学、老师、同事、学生各色人等,透过自己的人生际遇和熟人的往事回眸,折射出时代对个人命运的影响。

这些散文都是宣树铮在“五十而知天命”之年来到美国后,写自己在故国五十年间所经历的“时代之变迁,世事之反复,人生之聚散”。如他所言,“心有所思,情有所系,意有所托,就在五十弦上弹上一曲。”

宣树铮1939年12月7日生于苏州。十七岁进北大,十八岁成“右派”,二十三岁以“摘帽右派”身份西出阳关,在天山脚下教中学。1979年调回苏州,1981年进苏州大学教书,后晋升为中文系主任。翻译作品有小说、学术著作和文论等,译作《文书巴特贝》获国内首届译海译文奖。曾为《侨报》的专栏作家。2012年曾出任纽约华文作家协会会长,现为美国北京大学笔会会长,北美中文作家协会顾问。

以下是嘉宾在《锦瑟无端五十弦》发布会上的文学评论:

法拉盛图书馆副馆长邱辛晔:

此书的其虚、其幻、其诡异、其无解、其不屈,折射出作者坎坷且丰富多彩的人生。

作家张宗子:

作者写所见所闻、所怀所思,沉郁而复清新俊逸,痛快而见隐忍节制,梗概多气,适足感人。《锦瑟无端五十弦》和高尔泰的《寻找家园》一样,为时代的苦难留下了见证。当代真正好的散文家屈指可数,但在美国就有两位,一位是鼎公(王鼎钧),一位是宣老师。

《侨报周刊》前主编刘倩:

读宣老师文章的感受是:浑穆朴实,高古典雅,大巧若拙、有骨气有真意,带着更遥远汉字的真气。他的文章有一种古中国的淳朴之气。意蕴深达,平淡天真,有一种重意韵、求平淡的自觉,和宋代古文运动的审美追求相近。他们反对艰涩怪僻、文表华艳、流于形式的骈文,主张平易流畅的文章风格,讲求文道合一,以自然作为最重要的审美品格。

宣老师只写自己的真实经历,写日常生活和世俗亲情,落笔处都是些小人物。家中的保姆,出家的孃孃,教书的先生,落难的同事,亲人故旧在他的笔下,各自走着不同的苦路。可就是这样一篇篇短文里,他不仅写出了凡人琐事背后的悲凉,也写出了人间珍贵的那一股温暖,给予我了解那个时代的人与事提供了动人的素材。

他在记录自己经验的时候,没有渲染,只是朴朴实实地写去。比如《寿衣》,简单的情节,却写出了父子之间的深情。无论写人和说事,他都靠物来说话,自己的词语是节制的。那些人与物,在自然的打开中各显其意。

因了古风的熏染,他的文字是克制的,收放自如,多留空白。《屁话》是写“文革”中的经历,有多重的隐含、令人发笑的地方,恰是最为沉重之处,余音缭绕里,看出岁月的荒诞。

中国的语言,是特别的存在,汉字本身的表意功能,决定了辞章的多变性,而这变化中的美,非辞藻的堆砌,实在也有神异的章法在。了解其中的真意、只言片语中、气象已出。

王国维深通写文章的精髓,他在《人间词话》说:大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目,其词脫口而出,无娇揉妆束之态。以其所见者真,所知者深也。诗词皆然。持此以衡古今之作者,可无大误矣。

由于各种原因,我们生活在一个文字空洞、粗糙、肤浅的时代,因此宣老师的文字就显得弥足珍贵。

作家陈九《白描的力量》:

昨日喜获宣树铮老师的新著《锦瑟无端五十弦》,读后只觉四个字奔凸于心,“白描的力量”。作品的安静状态,恍如一位思考者在喃喃自语,他不图向谁倾诉,只是面对平生走过的一弦一柱,于晚霞之中对心独白而已。

宣老师的行文没有刻意强调时代背景,虽然有年有月,但并未对彼时的世俗世界做过多介绍,仅以凝练短促的句式,陈述心中的过往。此处没有意识形态式的评论,更无情感方面的渲染,且将心事付瑶筝,下笔如同拨弦,几番弹弄,已将沧海明月蓝田玉暖的生命形态勾勒而出。

比如在《流亡夫妻》中,当作者讲述自己被民兵押送至一处戈壁滩,准备将其活埋时,仅用了不足五十字。黑夜,押送,活埋,恐吓,逃回老家。按说这是何等出彩煽情的笔机,月黑风高夜,行人欲带刀,将一年轻人随意押解,还不如林冲发配呢,连一纸衙门的文书都没有,林冲发配可以编出整整一出皮黄高腔,此处至少也搞它五百上千字吧。而作者就这五十字,比诗歌还简约,一下将那个年代,人的命运,生命的卑微,欻欻几笔白描跃然于笔端。由于短促,因为节俭,文字的张力被高度浓缩冲破纸面,砰地在读者心里炸裂,要反复看,看了再看,一字一字地看,否则这口气还真就过不去了。

俗话说由简入繁易,去繁就简难。作者文字的白描风格是文字简练的榜样,但如果将其仅归于作者的文字功力,比如文字的概括力,句式的选择,节奏的把控等,是远远不够的。更深的原因来源于在经历岁月打磨后,淬如金石般的浓烈情感,已沉入灵魂,就像齐白石或八大山人的枯笔勾描,看似平常却直插读者心房,绝非什么感动啊震撼呀,所能表达的。那是一种力量,人格的力量,于文字中熠熠发光。

比如在《周家花园》一文,作者回到故乡偶遇老朋友周全,她是作家周瘦鸥的小女儿。周瘦鸥是五四以来重要的通俗文学作家,也是“鸳鸯蝴蝶派”的代表人物,北有张恨水,南有周瘦鸥,他主编的《紫罗兰》小说期刊最早登出张爱玲的成名作《沉香屑:第一炉香》,张爱玲由此步入中国近代作家的行列。作者与周全在周家花园里徜徉忆旧,走过厅堂甬道和“废池乔木”,在一口水井旁停下脚步。此刻的文字是:“周全告诉我,爸爸就是投这口井走的”。如此平淡的十五个字,把一代名家的锦瑟风华终结了,留下巨大的时代“飞白”,任读者陷入撕心裂肺的想象之中。

还有一处必须提及,在《流亡夫妻》一文中,因妻子没有奶水,流亡路上必须带上各式瓶罐,好为襁褓中的婴儿喂食。作者在描述这段过程时,只用了“一路叮叮当当”六个字。当好容易找到座位歇下来,妻子突然色变,因为她只顾跑路,一直没听到孩子的声响。作者是这样说的“我们彼此傻了,都害怕了”。这些简单的文字把一对流亡夫妻的悲情和求生意志,生动深刻地描绘出来,什么时候看都会潸然泪下。

毫无疑问,宣树铮老师的新著《锦瑟无端五十弦》不仅文字独特,出类拔萃,更是他生命底色的完美呈现。书中体现的人类命运,不屈不挠的意志,以及忠实于内心世界的真诚,都具有极强的感召力,是值得放置床头反复阅读的范本。

(陈九,毕业于中国人民大学工经系,美国俄亥俄大学国际事务系,及纽约石溪大学信息管理系,硕士学位。出版有小说选《挫指柔》《卡达菲魔箱》《纽约有个田翠莲》,散文集《纽约第三只眼》《野草疯长》,及诗选《漂泊有时很美》《窗外是海》等二十余种。作品获第14届百花文学奖,第4届《长江文艺》完美文学奖,第4届中山文学奖,及第4届三毛散文奖等。)

作家、翻译家程应铸《记忆铸就的历史》:

(一)《锦瑟无端五十弦》的社会意义

宜树铮先生的忆旧散文以《锦瑟无端五十弦》之名结集出版,“五十弦”典出《史记》,乃悲悯之音,由此可见书名的深意。这本集子是作者对他人生前五十年所触及的人、物、事的回忆。

回忆是历史,是一口深不见底的井,是一条没有尽头的河。弥足珍贵的是,这集忆旧散文,不仅是作者个人在古城苏州和边城奇台两地生涯的回眸,更是对那个时代的真实写照和深刻检视。从中我们感受到的不仅是作者个人的痛痒,而更多的是时光流逝的悲怆,是无数苍生在时代变迁中跌宕起伏的命运。文中所述的一个个人,一件件物,一桩桩事,就像一面面多棱镜,折射出的片光只影,汇合成反映整整一个时代的画卷。这不仅是一本文采粲然的散文集,也是一本可以传之久远的史书。

在作者笔下,我们可以遇见五光十色的人物。其中有与他相濡以沫的至亲,如父母、好婆、姑婆、二姑、锭姐、霞姐、承哥、坦弟等;还有偶有交集的远亲,如三孃孃、爷叔等,再现了温馨的亲情和人际的关爱,也勾勒出那个时代的家庭生活和人伦传统,令人怀想。

文中时不时闪动着他诸多师长的身影。如持戒尺的算术老师,醉心评弹的国文补习老师,儒雅英俊被学生发问难住的语文老师叶风池,命运多舛、宁静知足的英语老师陈驾军……还有大学里讲课时语声如负重的季镇淮先生,上音律课唱窦尔敦盗御马的甘世福先生,等等,尽现老一代学人的气质和风采,也披露了他们的胸中块垒和人生际遇。

通过文字做媒介,我们还认识了作者的许多同学、同事、朋辈。如饱受磨难,在寒酸斗室与他恣肆夜谈的藏书家后裔严俊;在危难中来冒险相助,侠肝义胆的乌孜别克族姑娘海尔妮莎;经常一起追忆江南旧事、以纸烟排解惊恐的女教师杨节华;根正苗红、工作负责,怎奈被几十年前一段历史压得喘不过气的邓荃;不苟言笑、沉默如金,却难逃批斗厄运的刘策;刚正倔强、爱书如痴,但最终颓然卖书的北大学长薛宗正……这些实实在在、触手可及的人物,虽然是作者人生途中交集密切的同行者,可也像是读者自己的故旧,构成了那个时代社会生活的百般況味。

作者犹不忘着墨于他的一些学生。其中有微笑诡谲、带着几分腼腆和顽皮,成为文革武斗牺牲品的张勋谟;有思想散漫、成绩拔尖,因不随大流险成“右派”的学生田学兴;有家庭出身不好,受作者关照却对他大喊打倒口号的尹兆福……一个个年轻如许的生命,遭碾压、冲撞乃至扭曲变形,尤是让人心生痛惜。

上述林林总总的人物,都反映了人世沧桑。每个人都有其生活环境、文化教养、人生际遇所赋予的性格特点,个个栩栩如生,呼之欲出。而作者对他们的书写无不在释放自身的怀旧情绪,虽然有时显得风轻云淡,有时显得哀而不怨,但留下的话外音是对时光的哀挽,对文化对人文的思考,对历史的审视。毋忘过去,这是我们每个人在这本书中得到的教益,而“五十弦”也就余音不绝。

(二)宣树铮先生的文字特色和风格

我喜欢读宣先生的文字。他文字的最大特色就是简约有致,就像是锤炼过的诗句,带着节奏。你很难找出多余的字,也找不出任何拖泥带水的句子;然而这简约中富有内涵。他的文字是能嚼出味道的,甜酸苦辣,百味俱全,苦涩中不乏幽默,酸楚中可见悲悯,愤懑中又现隐忍。他的文字既典雅又生动,带声音含色彩,而且还是湿润的,饱含文化的养份,就像一款字,灵动中飘逸出一股淡淡的墨香和书卷气。他的文字不煽情,不张扬,平实淡定又不乏机锋和奇峭。他的行文有时还像断弦的琴声,嘎然而止,但却余音绕梁,留给人们的是扼腕、遐想和深思,有“曲终人不见,江上数青峰”的奇效。

他写人,如写中学外语教师陈驾军:“陈先生的笑是很有特色的,从左嘴角破土而出,发芽抽条,顺着左边脸颊攀缘而上,缠到左眼角上,开出一朵腼腆的花,于是右半边脸也就“云破月来花弄影”了。”多么细腻传神的文字,那张充满动感的脸呼之欲出,妙趣横生。

他写景,如写夜半门外解手后初见天山:“不经意抬头举目,但见乌沉沉拍天巨浪迎面而来,气势磅礴,一时蒙了,竟迈不开步,感到窒息。好在巨浪并没有真压下来,这才想到山,是天山……”如此简练而惊心的描述,把面对天山时的内心震撼真实地传递给读者。

他写物,如写故乡的杨梅:“窗外飞翠流碧,林木葱茏,那绿像浪花一样溅入室内,瑟瑟生凉。绿树枝头娇红俏紫,那就是杨梅了。”“杨梅,对我来说,不只是红红紫紫的色,酸酸甜甜的味,杨梅是吴娃越女,风雨故人。”他的下笔灵动而有情致,动中生静,色味俱来,激起天涯游子的浓郁乡思。

作者笔端何以能流出如此简约而有情致的文字?深厚学养是他文字的底蕴,但文字除了是学养的沉淀,也靠水土的滋养。他出生在历史悠久、人文荟萃的苏州古城,在那里度过了童年,少年和中学时代,然而走出大学校园的托命之地,却是遥远而荒漠的边城——奇台。他感受了两地截然不同的地理风貌、文化历史和风土人情的冲撞、交融和熏染,也得到了两地生活经历的滋养和磨砺。他的文字既有小桥流水、吴侬软语的江南韵味,又有长烟落日、大漠胡笳的边城气息,既有犹抱琵琶半遮面的含蓄委婉,又有关西大汉执铁绰板的铿锵刚直,既有明清小品的典雅隽永,又有唐代边塞诗的苍凉邃远。

读罢宣先生这本《锦瑟无端五十弦》,一个个人影,一幕幕场景在脑海久久晃动。而一段段似曾相识的往事又涌来心间,以至感叹再三,不能自己。我想,这就是历史,鲜活真实的历史,用记忆铸就的历史。

散文家程奇逢:

宣老师的文章一经读过就印象深刻,感觉非常独特,不知来处,也几乎学不会。

首先是文风的淡然而有味。这种淡然不是作者有意做出来的,那是一种沉潜,一种人品,尤其在面对苦难时,是一种自信和力量。

与淡然宁静的文风相关联的,是文字的简练。删掉了一切多余的字和句子,不拖泥带水。拖泥带水是不成功的白话文运动遗留下的病根。宣老师的文章干净,短句子多,与新白话文运动的长句子保持距离,向传统文学的简练靠近。读宣老师的文章会觉得很舒服。

五四运动前后,在倡导新的语文体时,太过急躁。这100多年来,中国在追求现代化的很多事件中都太过急躁。“打倒孔家店”,全盘否定中国传统文化,与传统文字的切割太狠了。新文化运动总的来说是顺应潮流的,是应该肯定的。然而,仓促间登上舞台的新白话文,长句子多,句子成分复杂,大量使用助动词,太注重其具象表达。而中国传统文字的诗性,语言音律被抛弃了。一个作家不经过传统文字的浸润,难有文采出色之作。

宣老师的文章是一种沉重下的抒情,自然如风,郑重自持,却也荡漾着高贵的忧伤和展示着坚定的拒绝。